对现代人来说,战国红是一种新发现的美丽玉种。它瑰丽而稀少,不仅可赏玩、佩戴,也可用来收藏和投资。战国红的品质优劣差异很大,上品与下品的价值有时相差悬殊。面对错综复杂的市场,初入门的消费者和藏家难免会有优劣难辨之感。因此,消费者在购买收藏之前,首先要学会判别战国红的品质级别,分清战国红的等级并认知其价值。

参照广泛的集合体宝玉石分级方法,结合战国红市场中已经形成的通俗认知。战国红的品质可从色彩、纹理、净度、裂隙、透明度、质地、尺寸和重量 , 七个要素进行质量评价和分级。

一、纯度

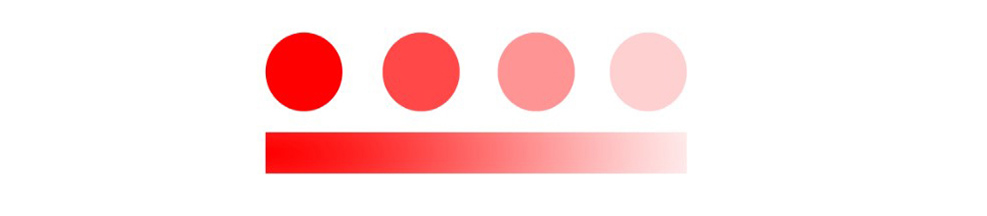

纯度是色彩三属性其一。色纯度是指色彩的纯净程度,它表示颜色中所含有色成分的比例。含有色彩成分的比例愈大,则色彩的纯度愈高,含有色成分的比例愈小,则色彩的纯度也愈低。可见光谱的各种单色光是最纯的颜色,为极限纯度。当一种颜色掺入黑、白或其他彩色时,纯度就产生变化。简单来说,就是色纯度越高,越鲜艳;掺入其他颜色越多,色纯度越低,越偏色。战国红色纯度根据其浓淡分为四级,由高到低分别为极浓、浓、较淡、淡。

战国红的色纯度依据标准样品、肉眼观察再结合经验来分级。用标准样品比较待分级战国红,待分级战国红和标准样品色纯度相同时,则待分级战国红与标样色纯度相同。待分级战国红色纯度介于两件连续标样之间,定级取较低标样色纯度。待分级战国红色纯度高于标样的最高等级,仍定级为最高级。待分级战国红色纯度低于标样最低等级,定为无色。

色彩纯度分级表

纯度级别 |

肉眼观察特征 |

纯度参考值( Pe/% ) |

极浓 |

色彩浓郁,达到或接近纯色 |

Pe ≥ 90 |

浓 |

浓艳饱满,微有偏色 |

70 ≤ Pe<90 |

较淡 |

色彩较淡,可看出较明显偏色 |

40 ≤ Pe<70 |

淡 |

色彩清淡,肉眼看有明显偏色 |

Pe<40 |

战国红颜色的色纯度级别

二、 明度

明度是色彩三属性其二。明度是指色彩明亮程度,是色彩亮度在人们视觉上的反应,是从感觉上来说明色彩性质。明度在战国红上主要体现在肉眼所见的明亮感高低上。战国红的明度可分为四级,由高到低分别为明亮、较明亮、较暗,暗。

战国红的明度分级依据标准样品、灰度标尺与肉眼结合的方法进行。定级前需先确定待分级战国红的色纯度。使用标定待分级战国红色纯度级别的标样,叠加灰度标尺得出待分级战国红的灰度数值,根据下表中灰度参考值得出明度级别。

战国红的明度级别

色彩明度分级表

明度级别 |

肉眼观察特征 |

GemDialogue 色卡灰度参考值 G/% |

明亮 |

色彩鲜艳明亮,无灰度 |

G<10 |

较明亮 |

色彩较鲜艳明亮,有些许灰度 |

10 ≤ G<30 |

较暗 |

色彩较暗,灰度明显 |

30 ≤ G<50 |

暗 |

色彩暗淡,灰度很明显 |

G ≥ 50 |

三、色相

色相是色彩三属性其三,是区别各种不同色彩的准确标准,用来描述色彩的基本外貌,是色彩相互区分的特征。可简单理解为不同的色彩就是不同的色相。战国红色相大致可分为红、黄、白、紫、黑五个色系,白色和黑色虽然属于非彩色,但战国红中的黑白不止参与各色彩的混合,也有独立的纯色存在,因此以单独色系进行描述。绿色在战国红中也有存在,但绿色纯度不高,多混合于其他色彩之中,未形成单独色系,只在其他色系中描述。

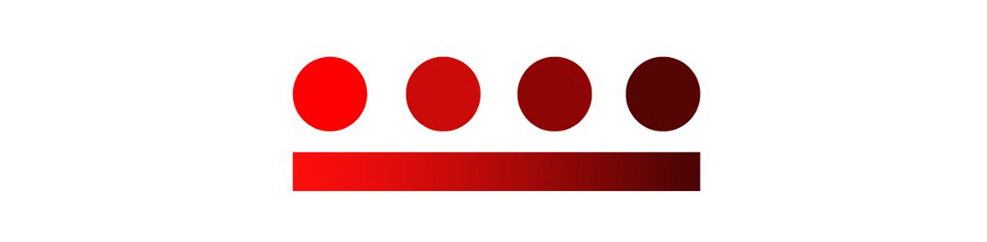

(一)红色系分级

红色是战国红主要色彩之一,在战国红矿中占比最高,分为四级。

以色纯度极浓和明度达到明亮、色相接近大红者为一级,在战国红中极少。

战国红多有混色,当红色微掺黄色时即成朱红,色纯度达到浓和明度达到较明亮者,是民间普遍认可的艳丽红色。列为二级。

当红色色纯度较淡,明度在较暗区间时,列为三级。淡红掺入较多冻料或其他暖色,红色感觉较淡、弱。

暗红色色纯度为淡级,明度在暗区间,列为四级。暗红掺入大量暗色系色彩,暗红色料产量大,价值较低。

红色系分级表

级别 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

俗称 |

血红 |

朱红 |

淡红、橙红 |

暗红 |

色相 |

红 |

红(微黄) |

红(较偏黄 , 、 偏淡) |

红(偏暗) |

色纯度 |

极浓 |

浓 |

较淡 |

淡 |

明度 |

明亮 |

较明亮 |

较暗 |

暗 |

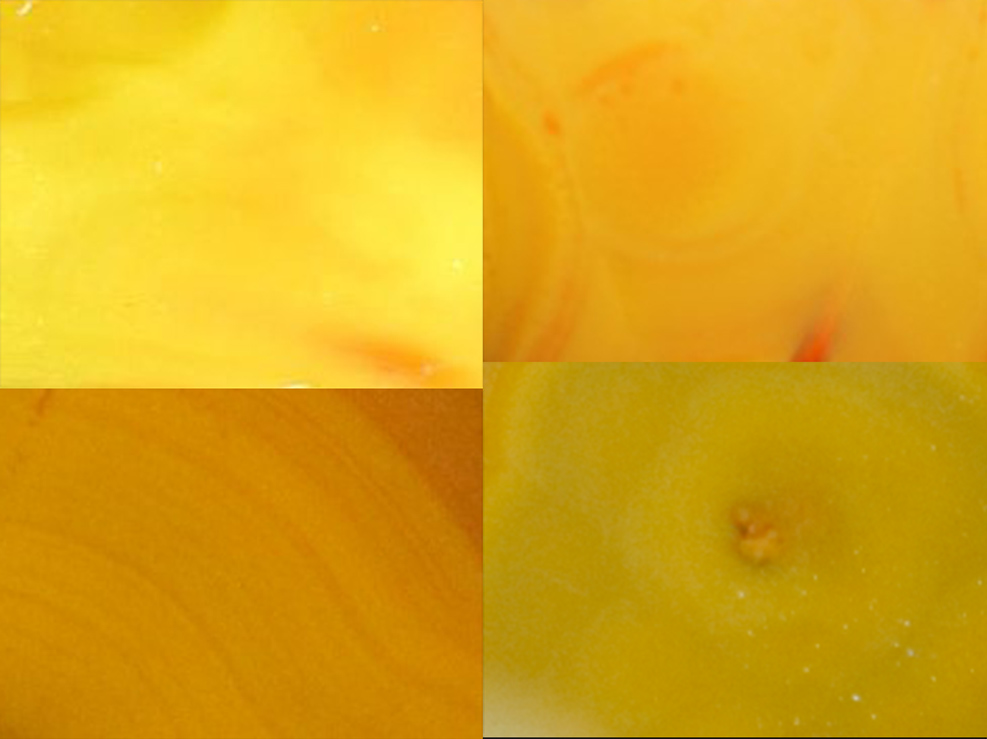

红色分级,由左至右,从上到下分别为血红、朱红、橙红、暗红

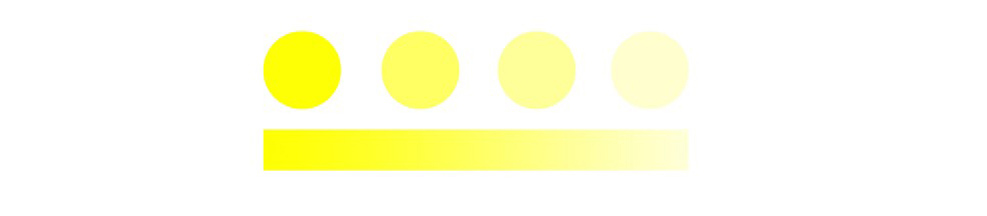

(二)黄色系分级

黄色是战国红另一主要色彩,在战国红矿中占比仅次于红色,分为四级。

以色纯度极浓和明度达到明亮、色相接近纯黄者为一级,民间俗称柠檬黄。

当柠檬黄微掺红时即成鸡油黄,色纯度达到浓,明度达到较明亮者,列为二级。民间认为鸡油黄油脂感好。

当黄色中杂色较多,明度在较暗区间时,列为三级。橙黄、土黄中红色较多,黄色感觉较淡、弱。整体色彩偏暖。

黄绿混有绿色,色纯度为淡,明度在暗区间,列为四级。黄绿掺入少量绿色,整体色彩趋暗。

黄色系分级表

级别 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

俗称 |

柠檬黄 |

鸡油黄 |

橙黄,土黄、淡黄 |

黄绿 |

色相 |

黄 |

黄(微红) |

黄(偏红、偏淡) |

黄(偏绿) |

色纯度 |

极浓 |

浓 |

较淡 |

淡 |

明度 |

明亮 |

较明亮 |

较暗 |

暗 |

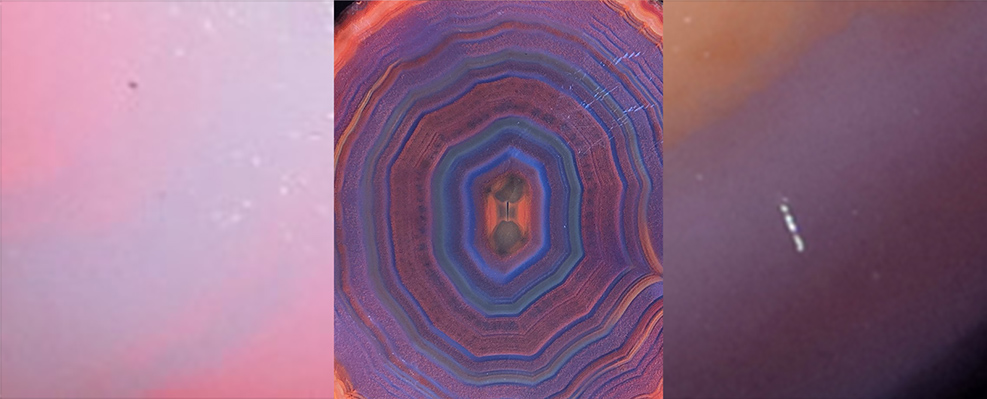

(三)紫色系分级

战国红的紫色普遍以冻料形式存在,其色纯度较低,暂无达到一级的实物。

紫色中纯度最高者,色纯度达到浓,明度达到较明亮者列为二级。

紫色中杂有微红,色纯度达到较淡,明度达到较暗者列为三级。

紫色中杂有暗色,色纯度达到淡,明度达到暗者列为四级。

紫色系分级表

级别 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

俗称 |

无 |

紫 |

淡紫 |

暗紫 |

色相 |

无 |

紫 |

紫(微红) |

紫(灰紫) |

色纯度 |

无 |

较浓 |

较淡 |

淡 |

明度 |

无 |

较明亮 |

较暗 |

暗 |

紫色分级,由左至右分别为紫、淡紫、暗紫

(四)白色系分级

白色是非彩色系,战国红中的白色纯度较高,数量较少,可分为四级。

以正白列为一级,一部分白缟可以达到正白。

白色微偏黄,即成牙白,列为二级。部分瓷白冻料微偏黄色,使白色纯度稍有降低,成为牙白。

白色中微偏蓝色,成为青白,列为三级。部分白丝为青白。

白色中微含黑色,成为灰白,列为四级。

白色系分级表

级别 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

俗称 |

正白 |

牙白 |

青白 |

灰白 |

色相 |

白 |

白(微黄) |

白(微蓝) |

白(微黑) |

纯度 |

极纯 |

纯 |

较纯 |

较不纯 |

明度 |

明亮 |

较明亮 |

较明亮 |

较明亮 |

白色分级,由左至右,从上到下分别为正白,牙白,青白,灰白

(五)黑色系分级

黑色是非彩色系,在战国红中存在不多,除少量黑玛瑙杂于红黄之间,大多数以冻料形式存在,黑冻料普遍有偏色现象,纯度降低。黑色系分为四级。

黑玛瑙纯度高,可抛光,因此列为一级。

肉眼观察的纯色黑冻,因纯度较高,列为二级。

黑冻料掺入较多杂色,肉眼观察黑色纯度降低,列为三级。

有较多偏色的杂色掺入黑冻中,黑色不纯,列为四级。

黑色系分级表

级别 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

俗称 |

黑玛瑙 |

纯色黑冻 |

偏色黑冻 |

杂色黑冻 |

色相 |

黑 |

黑 |

黑(偏褐) |

黑(偏色多) |

纯度 |

极纯 |

纯 |

较纯 |

较不纯 |

明度 |

无 |

暗 |

较暗 |

较暗 |

红色分级由左至右,从上到下分别为黑玛瑙、纯色黑冻、偏色黑冻、杂色黑冻。

二、纹理的质量评价与分级

战国红在学科上分成宝玉石和观赏石两大类,其区分依据就是纹理的形态。宝玉石要求纹理细腻多姿,排列尽量整齐;观赏石要求纹理形成一定程度的象形图案。二者在纹理形态的取舍上不同,分级标准也不同。

一、宝玉石纹理分级

宝玉石纹理分级的依据是纹理细致规整程度,丝纹是否细密,走向是否优美,是否具有动丝。

宝玉石纹理分级表

级别 |

优 |

较优 |

较差 |

差 |

纹理 |

纹理大部分规整,动丝二级以上 |

纹理规整,动丝三级到四级 |

纹理小部分规整 |

纹理杂乱 |

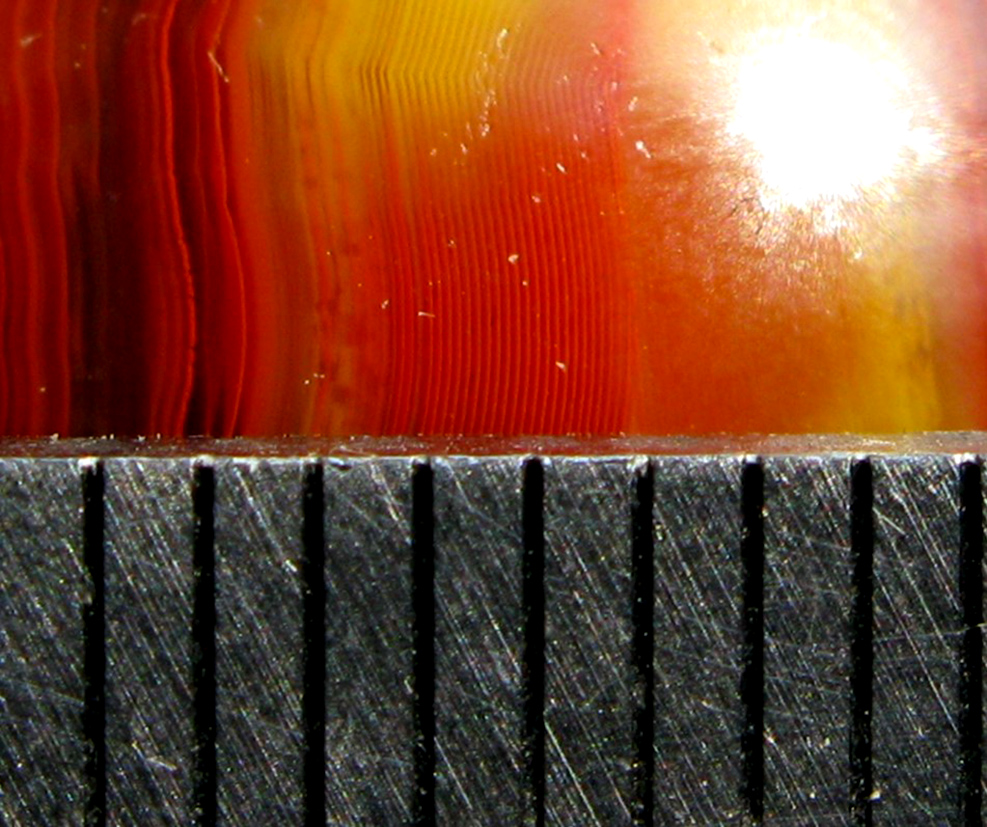

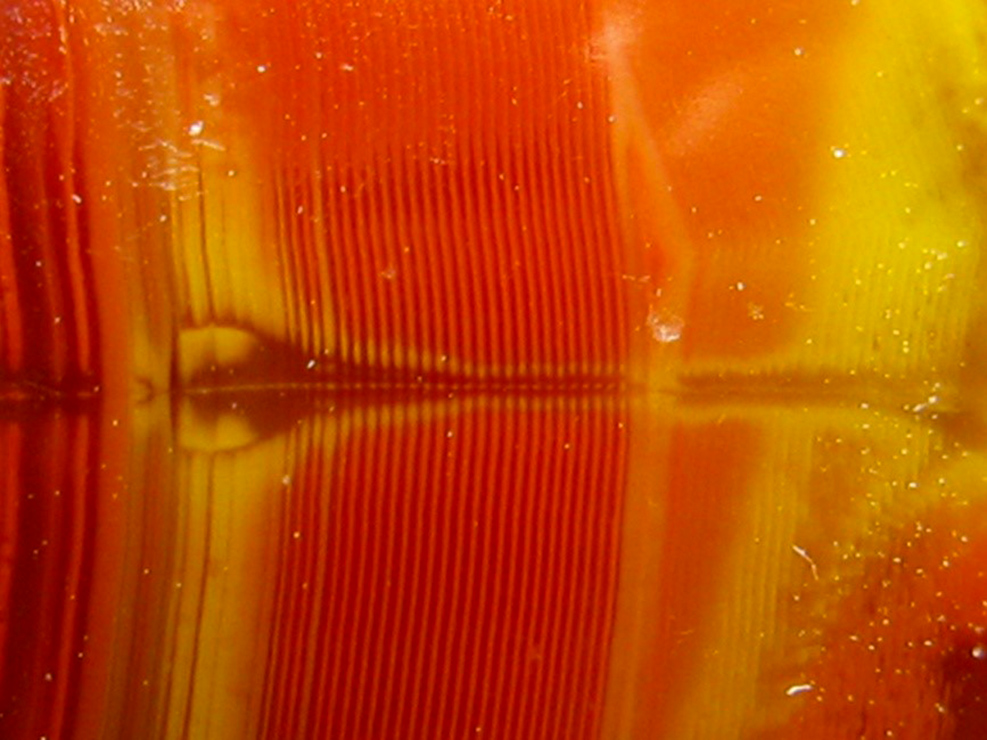

战国红动丝

动丝作为战国红中的著名品种,形式多样,不同器形的器物上的动丝,区域有大有小、有宽有窄、有细有密,且多折角,因此价值也各不相同,需要为动丝单独进行分级。动丝以顺滑通畅、流动感清晰、区域大者为上。

动丝等级分级表

分级

分项 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

宽度 |

7mm 及以上 |

4mm ~ 7mm |

1mm ~ 4mm |

1mm 以下 |

密度 |

11 丝 /mm ~16 丝 /mm |

大于 16 丝 /mm 或 8 丝 /mm~10 丝 /mm |

5 丝 /mm ~ 7 丝 /mm |

5 丝 /mm 以下 |

丝间距变化 |

5 毫米宽度内丝间距变化少于 2 次 |

5 毫米宽度内丝间距变化在 2~5 次之间 |

5 毫米宽度内丝间距变化在 6~9 次之间 |

5 毫米宽度内丝间距变化大于 10 次 |

深度 ① |

4mm 以上 |

2mm-4mm |

1mm-2mm |

1mm 以下 |

偏斜角度 ② |

80 ° ~ 90 ° |

55 ° ~ 80 ° |

30 ° ~ 55 ° |

0 ° ~ 30 ° |

折角间距 ③ |

5mm 以上 |

3mm ~ 5mm |

1mm ~ 3mm |

1mm 以下 |

每毫米 12 根丝的动丝

二、观赏石纹理分级

观赏石纹理分级的依据是纹理的象形题材、象形程度和意韵。“韵”是指观赏石呈现出的风致、情趣和意蕴,是赏石艺术的一种基本表现形式,也是赏石活动中的一种人文精神体现。“韵”不容易在观赏石中量化,它需通过人的主观意志去发掘和呈现出观赏石的神韵和意味。观赏石的神与韵、韵与意是相互依存的,即有神就有韵,有韵就有意,有意就有生命的存在。想要真正领悟战国红的神韵意趣,要善于从有形感悟出无形的东西,发掘、认识、领悟战国红所蕴涵的韵,进而产生联想、分析、判断,促使人们在欣赏中将“借题发挥”演绎到淋漓尽致,从而进一步丰富战国红作为观赏石的审美意蕴。因此,韵的分级是以主观、普遍的审美为标准进行的。

中国艺术注重线条形式表现,对线条的艺术审美是中国审美的重要组成。中国画尤以线条突出韵律和节奏,概括自然形象,融入情丝意境。战国红的纹理正符合中国人传统的审美观,天然的意蕴给人广阔的审美空间。极大地满足了人们对色彩和结构美感的追求。

观赏石纹理分级表

分级

纹理 |

优 |

较优 |

较差 |

差 |

象形程度 |

具象 |

较具象 |

象 |

较不像 |

韵 |

整体纹理协调,意韵优美 |

纹理协调较好,意韵较差 |

纹理协调较差,意韵较弱 |

纹理协调差,意韵弱 |

战国红象形:毕方

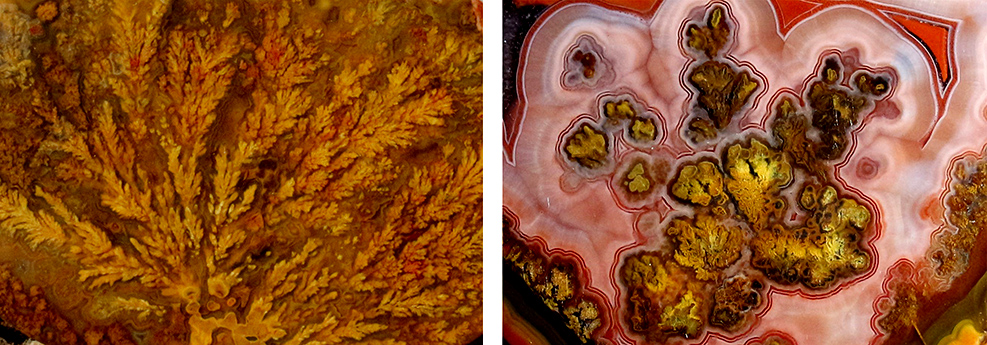

三、特殊纹理分级

特殊纹理包含草花、眼石。在战国红中存量较大,因此单独列出分级评价。

草花在宣化料中大量存在,在北票料中较少。在草形方面,有些能形成完整的整束草状,姿态优美,有些较散碎,草型不完整,甚至有夹灰现象;在融合方面,有些能完全融合至玛瑙质,有些有夹灰现象。此处以草型和融合程度作为草花的分级依据。

战国红中常见的草花类型

眼石作为天然玛瑙纹理的特征之一,在战国红中也存在。一种是完全的玛瑙质地,由纹理构成的眼状图纹;一种是石质的圆形纹理,两种质地的眼纹,均有不完整到完整的过渡。此处以材质和眼纹完整性作为眼石分级的分级依据。

战国红中常见的眼纹

特别纹理分级

分级

纹理 |

优 |

较优 |

较差 |

差 |

草花 |

融合度好,玛瑙质地,草状纹理完整清晰 |

融合度好,玛瑙质地,草状纹理较不完整 |

融合度较差,轻微夹灰,草状纹理完整 |

融合度较差,较多夹灰,草状纹理不完整 |

眼石 |

玛瑙质地,眼状纹理清晰 |

玛瑙质地,眼状纹理较清晰 |

石质,眼状纹理清晰完整 |

石质,眼状纹理较清晰 |

三、净度的质量评价与分级

战国红的净度 , 用来形容战国红物品内是否有杂质,俗称瑕疵。根据瑕疵的多少情况,将净度分为四级,由高到低分别是极纯净、纯净、较纯净、不纯净。战国红内的杂质主要有水线、石线、矾、包裹体四种。

一、水线和石线

水线和石线的存在,证明战国红可能经历过多次地质运动。其中玛瑙质的为水线,因质地与其周围的玛瑙相同,普遍不认为水线是瑕疵,有些融合度好的水线,贯穿纹理的同时更可形成独特的纹理。只有在以赏玩画面为主的战国红上出现影响画面完整度的水线时,认为其使纯净度降低。而石性的石线,一旦出现就算瑕疵,影响纯净度。

水线融合度好,会产生独特的美感,列为极纯净。

水线不太明显,位于器物边角,对整体美感影响不大的,列为纯净。

水线出现位置随意,对纹理图案有截断效果的,列为较纯净。

水线不透明、非玛瑙质的石线,列为不纯净。

战国红的水线,与丝的融合较好,产生特异效果

战国红中融合较突兀的水线

二、矾

作为普遍在战国红原石中心出现的石英、方解石结晶体颗粒,矾与玛瑙质区别较大,矾的存在可影响战国红纯净度,普遍将结构致密,可抛光的硬矾列为较纯净;结构较疏松,不可抛光的软矾列为不纯净。有矾的存在,多数情况下 影响品质,而硬矾比软矾相对影响小些。

战国红的矾

三、脏点

战国红玛瑙中的脏点包括残留的围岩和矿点。残留的围岩是没有剔除干净的、包裹在战国红玛瑙原矿周围的岩石。矿点是战国红玛瑙在形成过程中,深入玛瑙内部的杂质石点,在制作成品时不易深挖去除。

脏点对战国红玛瑙的影响虽然不是根本性的,但它直接影响战国红净度。

将无脏点列为极纯净,有极少脏点列为纯净,较少脏点列为较纯净,较多脏点列为不纯净。

珠子孔附近残留的矿点

净度分级表格

分级

净度 |

极纯净 |

纯净 |

较纯净 |

不纯净 |

水线和石线 |

水线融合好,效果独特 |

水线对整体影响不大 |

水线截断整体图案 |

石线 |

矾 |

无 |

无 |

硬矾 |

软矾 |

脏点 |

无 |

极少 |

少 |

较多 |

战国红仅于冻料中有一点矾,等级达到纯净

四、裂隙的质量评价与分级

战国红较脆硬,剧烈的地质活动、原料的开采运输、成品的加工打磨抛光都有可能破坏战国红中晶体的连续性和完整性,这就形成了裂隙。在影响战国红品质的诸多因素中,裂是最为重要的因素之一。

迄今为止,我们把在战国红成品中发现的裂隙归纳为如下三种:微裂、细裂、大裂。这三种裂对战国红品质与价值所带来的影响各有不同。分别说明如下。

一、微裂

裂的走向与成品表面之间有一定角度,且角度很小,进入成品表面少许,是为微裂。微裂对战国红成品品质与价值的影响稍小,有些浅微裂可以根据器型适当修磨去除。浅微裂细小,不易肉眼察觉,必要时可用强光手电打光观察才能发现。

图中心为微裂,较细较浅

二、细裂

细裂出现在战国红成品表面的某一部位,具有一定的长度,且近似于垂直成品表面并深入其内部一定深度,这类裂隙普遍在自然环境变化过程中形成。有些细小的细裂极具隐蔽性,普通光线下肉眼难于发现,需利用强光手电、放大镜才能找到它。细裂对战国红成品品质与价值的影响比微裂大。

战国红的细裂

三、大裂

大裂是指在战国红成品表面和内部形成的闭合、半闭合裂隙。有些甚至贯穿整件器物。这种裂普遍在开采前就已形成,疑似因剧烈的地质运动导致。大裂对成品品质和价值的影响是致命的。有大裂的战国红在加工、佩戴与把玩的过程中,遇较大外力就有破碎的危险。

图中珠子中心的裂几乎贯穿整个珠子,为大裂

裂隙分级表格

分级

裂隙 |

优 |

较优 |

较差 |

差 |

裂隙 |

无 |

微 裂 |

细裂 |

大裂 |

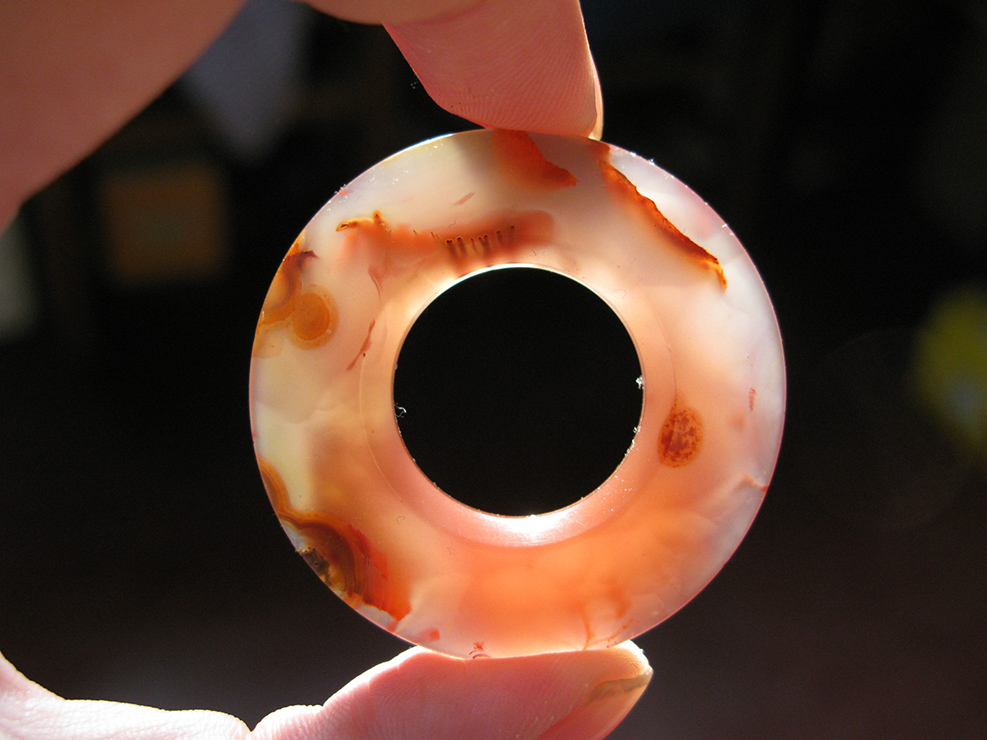

五、透明度的质量评价与分级

透明度用来描述战国红允许可见光透过的程度。

战国红是以色纯度越高越好,其透明度普遍以掺入透明冻料的形式改变,掺入的冻料越多,透明度越高,色纯度越低。因此,战国红不是透明度越高越好,而是以色纯度高,同时具有油脂感的微透为最高级。因此战国红的透明度 的优劣可 分为四级,由高到低分别是微透明、半透明、亚透明、不透明。

量化透明度,需要引入透过率的概念。在入射光通量自被照面或介质入射面至另外一面离开的过程中,投射并透过物体的辐射能与投射到物体上的总辐射能之比,称为该物体的透过率( T )。透过率越高,说明该物体透明度越高。

透明度分级表格

透明度级别 |

观感描述 |

透过率 T/% |

俗称 |

微透明 |

微量光可透入,油脂感,内部特征几不可辨。 |

50 ≤ T<60 |

满料 |

半透明 |

部分光线可透过,内部特征微可辨 |

60 ≤ T<70 |

冻飘 |

亚透明 |

多数光线可透过,内部特征可辨 |

T ≥ 70 |

冻料 |

不透明 |

光线不能透过,不能

透入,内部特征不可辨 |

T<50 |

石性重 |

战国红冻料的亚透明和色料的微透明

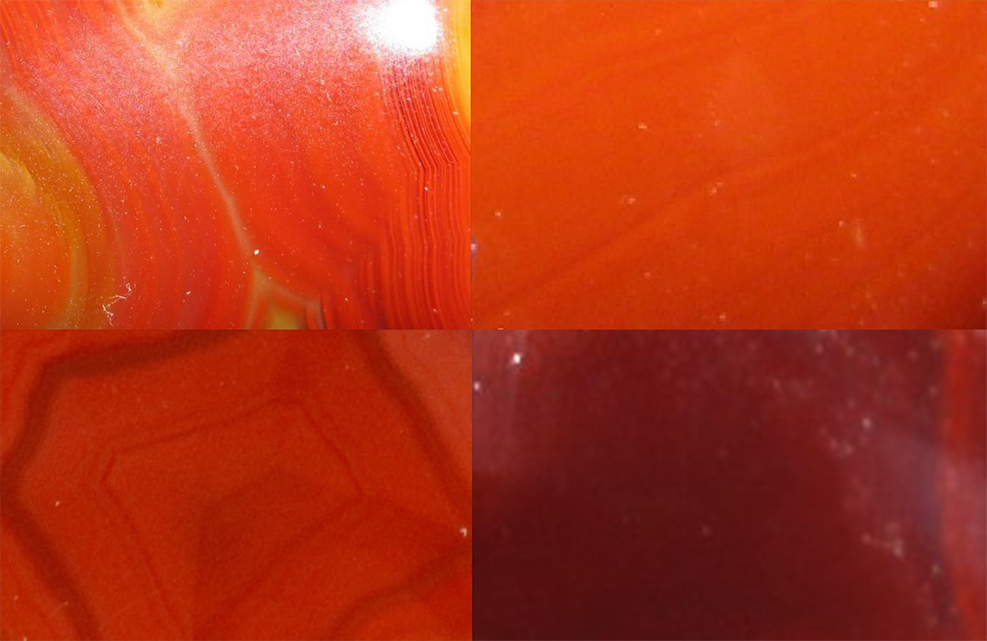

六、质地的质量评价与分级

战国红的质地,指从矿物学的角度描述其结晶程度、矿物颗粒的大小。质地的细密程度决定着战国红的美观感和耐久性。战国红是隐晶质,其颗粒细小,肉眼难于观察。但其断口面的粗细如人的皮肤般可以感知,通过观察和感受断口面的光滑 、细腻程度以进行质地分级。

战国红质地分级表

质地级别 |

观感描述 |

细 |

断口光滑细腻 |

较细 |

断口较光滑细腻 |

较粗 |

断口略粗糙 |

粗 |

断口粗糙 |

战国红断口的光感,上图达到“细”级,下图为“较粗”级

七、战国红质量综合评价和分级

战国红是一种性状复杂的宝 玉石 ,在本章中,对其各要素进行了详细的分级,但只是少数战国红器物的各要素能够同时对应分级表中同一等级,绝大多数是分散对应的。如某一器物,其色彩要素是一级,纹理要素是二级,净度要素是三级,透明度要素是三级,此时对此件器物就无法简单的认定等级,其等级评估要全面考量它的各项要素权重,综合评估,得出最后的等级定论。

战国红分级综合表

分级

项目 |

一级 |

二级 |

三级 |

四级 |

色彩 |

色相纯正,色纯度极浓,明度明亮 |

色相较纯正,色纯度浓,明度较明亮 |

色相较偏色,色纯度较淡,明度较暗 |

色相偏色,色纯度淡,明度暗 |

纹理 |

优 |

较优 |

较差 |

差 |

净度 |

极纯净 |

纯净 |

较纯净 |

不纯净 |

裂隙 |

无 |

微裂 |

细裂 |

大裂 |

透明度 |

微透明 |

半透明 |

亚透明 |

不透明 |

质地 |

细 |

较细 |

较粗 |

粗 |

尺寸和重量 |

大 |

较大 |

较小 |

小 |

七、民间通俗分级方法

前面用八节的篇幅,以科学的方法,从色彩、纹理、净度、裂隙、透明度、质地、尺寸和重量八个方面论述了战国红的分级体系。此体系阐述较为学术化,部分分级依据在实际选购过程中可操作性不强。而在民间收藏市场,战国红的分级与鉴赏以直观感性认知为主,其核心的分级依据可总结为四个字: “艳、润、净、奇” 。

“ 艳 ”对应色彩,即以直观的色彩视觉感受作为评判标准,自然光下色彩越纯净、越不掺杂其他颜色的战国红越好,也可说色彩越艳丽越好。

“ 润 ”对应透明度和质地,此处战国红与中华传统玉文化标准相同,以微透润泽、油脂感强者为好,透明度高,水头大者次之,干涩者最差。

“ 净 ”对应净度和裂隙,顾名思义,是根据战国红中的杂质和瑕疵作为分级依据,以水线优美、无矾、无裂、无脏点者为好。以杂质、瑕疵的多寡渐次区分等级。

“ 奇 ”对应纹理,战国红的纹理是其特色之一,结构复杂多变,绚丽奇幻,具有不可多得的自然艺术性。民间对于纹理的追求分为两方面,其一是追求丝的姿态形状,以细密顺畅、走向优美为佳,此类战国红多用于素件、镶嵌、雕刻等工艺形式。其二是追求天然象形,以具象灵动者为佳,象形战国红多用于观赏石摆放。

战国红的分级需要丰富的经验和坚实的理论基础,将民间分级经验和科学分级手段相结合,才能更完备透彻的为战国红进行分级,为其价值做出最客观的评估。而关于具体的选购注意事项,我们将在第七章中进一步阐述。

|